|

| 金角湾とイスタンブール旧市街 |

| トルコ イスタンブール |

| 1987.7.25/渡部 瞭 |

| 旅行のスタート地点として我々はトルコのイスタンブールを選んだ。500年近くにわたり南東ヨーロッパを支配したオスマン帝国の拠点だからだ。金角湾を隔てて望む旧市街中心部。 |

|

|

| ビトシャ山のロープウェイ |

| ブルガリア ソフィア |

| 1987.7.26/渡部 瞭 |

| この夏は特に暑かった。ソフィアの西方に聳えるビトシャ山のリゾートを先ず訪れた。ここは冬にはスキー場になり、市街地からロープウェーで登れる。 |

|

|

| ソフィア市街 |

| ブルガリア ソフィア |

| 1987.7.26/渡部 瞭 |

| ビトシャ山から展望するソフィア市街地。手前の森林地帯は別荘地になっている。労働者の4割が別荘を持っているとの説明に驚く。キットを買って自分で組み立てるのだそうだ。 |

|

|

| アレクサンドルネフスキー大聖堂 |

| ブルガリア ソフィア |

| 1987.7.26/渡部 瞭 |

| ブルガリアはキリル文字を生んだオーソドックス(東方正教会)の国。首都ソフィアには、露土戦争の戦没者を記念するアレクサンドルネフスキー大聖堂が聳える。 |

|

|

| ラベンダー畑 |

| ブルガリア カザンラク近郊 |

| 1987.7.27/渡部 瞭 |

| ソフィアから東に向かうとトゥンジャ川上流部の河谷に入る。ここはバラの谷と呼ばれる香料用のバラ栽培の中心地で、国立バラ研究所を見学した。バラの収穫期は終わり、ラベンダーの収穫が見られた。 |

|

|

| 自由市場 |

| ブルガリア ケセレボ |

| 1987.7.27/渡部 瞭 |

| この旅行はいわゆる「東欧民主化」の2年前に行われた。つまり東欧社会主義圏の最終段階を見たことになる。地方都市の広場には近郷の農民が自留地の産物を売る自由市場が見られた。 |

|

|

| ゴールデンサンズ海水浴場 |

| ブルガリア ズヤトニ=ビヤサチ |

| 1987.7.28/渡部 瞭 |

| 黒海沿岸にはいくつかの海水浴場が見られる。中でも代表的なズヤトニ=ビヤサチは、黄金の砂浜と呼ばれ、近代的なリゾート施設が整っていた。駐車場にフランスナンバーの車が並んでいたりする。 |

|

|

| トゥルキア |

| ルーマニア トゥルキア |

| 1987.7.28/渡部 瞭 |

| トゥルキアはドナウ三角州の入り口に当たる港町だ。缶詰や家具の工場がある小都市だが、割に近代的なたたずまいの建物が並ぶ。火力発電所が黒煙を上げており、公害問題が気になった。 |

|

|

| タマネギの収穫 |

| ルーマニア チェルナ |

| 1987.7.29/渡部 瞭 |

| 社会主義政策下のルーマニアでは集団農場で共同作業をする風景が一般的だった。これは大規模なタマネギ畑での共同作業による収穫風景。 |

|

|

| ガラティ鉄鋼コンビナート |

| ルーマニア ガラティ |

| 1987.7.29/渡部 瞭 |

| チャウシェスク政権がソ連の指導に逆らって建設したことで知られるガラティ鉄鋼コンビナート。ルーマニア最大の重工業地帯である。 |

|

|

| コンバイン |

| ルーマニア ブザウ近郊 |

| 1987.7.29/渡部 瞭 |

| 集団農場では大型農業機械が導入されている。しかし、馬車やロバなど駄獣の活用もまだまだ普通に行われていた。 |

|

|

| 大鎌を持つ農婦 |

| ルーマニア ブザウ近郊 |

| 1987.7.29/渡部 瞭 |

| ルーマニアの小麦収穫は真夏になってから行われていた。もちろんコンバインで収穫するのだが、細部の機械が使えない場所はこのような大鎌による手刈りが見られる。 |

|

|

| 油井 |

| ルーマニア ウルズィチェニ |

| 1987.7.29/渡部 瞭 |

| ルーマニアは東欧圏最大の産油国で、トラキア平原ではこうした油井が田園風景の中に点在する。しかし、生産のほとんどが輸出に廻され、ガソリンスタンドには朝から長蛇の列が見られた。 |

|

|

| ブクレシュチ市街 |

| ルーマニア ブクレシュチ |

| 1987.7.30/渡部 瞭 |

| チャウシェスク政権下のルーマニアは、東欧圏で最も暗い印象を与えた。首都ブクレシュチもどことなく活気に乏しい。 |

|

|

| ドナウ・サバ合流点 |

| ユーゴスラビア ベオグラード |

| 1987.7.30/渡部 瞭 |

| ユーゴスラビアの首都、ベオグラードは、ドナウ・サバ合流点の城塞都市からスタートした「白い城」という意味の都市だ。城址公園から望むドナウ(右)・サバ(左)合流点。 |

|

|

| ノビサド旧市街 |

| ユーゴスラビア ノビサド |

| 1987.7.31/渡部 瞭 |

| ベオグラードからドナウ本流を遡ったところにあるノビサドは、オーストリアハンガリー帝国がオスマントルコ帝国の侵略に対抗して構えた城塞都市だ。古めかしい旧市街の対岸には近代都市が建設され、郊外には工業地帯も展開している。 |

|

|

| ティトボウジツェ市街 |

| ユーゴスラビア ティトボウジツェ |

| 1987.8.1/渡部 瞭 |

| モラバ川の谷間の小都市ティトボウジツェは、金属工業の盛んな町で、近代的なビルが建ち並ぶ。山の中とは思えぬ洒落た感じの町だった。 |

|

|

| ドリナの橋 |

| ユーゴスラビア ビシェグラード |

| 1987.8.1/渡部 瞭 |

| ドリナ川に架かるこの美しい橋は、ノーベル賞作家イボ=アンドリックの小説「ドリナの橋」のモデルとなった。オスマントルコのもとで育てられた人物が、故郷の苦境を救うために架けたと伝えられる。 |

|

|

| ドリーネ |

| ユーゴスラビア ウスティプラチャ |

| 1987.8.1/渡部 瞭 |

| ディナル=アルプス山脈は石灰岩産地が多く、カルスト地形の語の起こりともなったカルスト地方も含まれる。あちらこちらにドリーネやウバーレを観察することができた。 |

|

|

| サラエボのモスク |

| ユーゴスラビア サラエボ |

| 1987.8.1/渡部 瞭 |

| 今は独立国となったボスニア=ヘルツェゴヴィナの首都サラエボはムスリムの町で、大小のモスクが見られた。しかし、オーソドックスの教会堂やユダヤ教のシナゴーグも並んでいる。 |

|

|

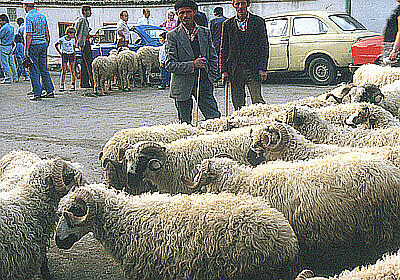

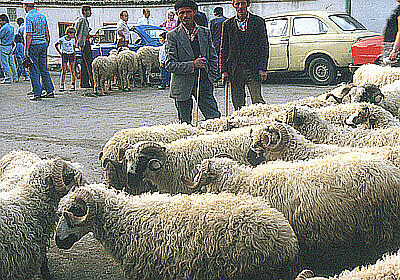

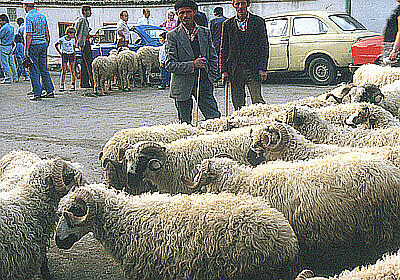

| サラエボの羊市 |

| ユーゴスラビア サラエボ |

| 1987.8.1/渡部 瞭 |

| サラエボの一画でヒツジの市が開かれていた。訊くと、イスラームの祭りで犠牲に用いられるヒツジだとか。 |

|

|

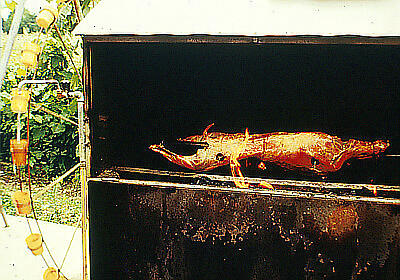

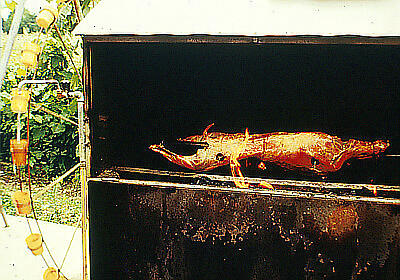

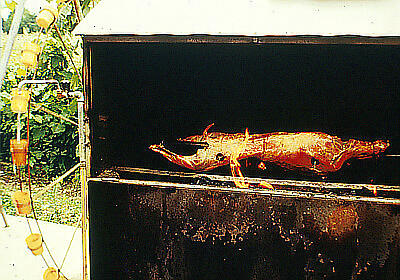

| 豚の丸焼き機 |

| ユーゴスラビア ブコバル |

| 1987.8.2/渡部 瞭 |

| ボスニアからセルビアに戻ったところで昼食に立ち寄ったレストランの裏庭。植木鉢のようなプラスチックのカップを輪に取り付けて水道の水力で回転させて豚を丸焼きにする装置があった。 |

|

|

| コンバイン |

| ハンガリー ブガツプスタ |

| 1987.8.3/渡部 瞭 |

| ハンガリー盆地でも遅い麦刈り風景に出会った。3台のコンバインを並行させて、一気に数10m幅の麦を刈り取るダイナミックなものだった。 |

|

|

| ブガツプスタ |

| ハンガリー ブガツプスタ |

| 1987.8.3/渡部 瞭 |

| ハンガリー盆地は降水量が少ないため、ヨーロッパとしては珍しい温帯草原のプスタが展開していた。現在はほとんどが耕地化され、昔ながらの草原の残るところは国立公園として保護されている。 |

|

|

| アルファルファ畑 |

| ハンガリー ブガツプスタ |

| 1987.8.3/渡部 瞭 |

| 集団農場の耕地は1筆の面積が広い。これはアルファルファが植えられた牧草地。放牧場ではなく、畝が立てられているので、輪作が行われているのだろう。 |

|

|

| ブドウ園 |

| ハンガリー ラヨシュミジェ |

| 1987.8.3/渡部 瞭 |

| ハンガリーではドナウ川の北東側でもブドウ栽培が行われている。もちろんワイン醸造用だ。ここでは垣作りで仕立てられている。 |

|

|

| ブドウ絞り機 |

| ハンガリー ラヨシュミジェ |

| 1987.8.3/渡部 瞭 |

| ブドウ園の脇に古めかしいブドウ絞り機が置かれていた。もちろん使用中のものではなく、隣接するワインが売り物のレストランの客寄せだろう。 |

|

|

| ヒマワリ畑 |

| ハンガリー キシコレア近郊 |

| 1987.8.3/渡部 瞭 |

| ヨーロッパ南半ではヒマワリ畑をよく見かける。油料作物として栽培されるのだが、種子もよく食べられている。この畑の花は、太陽に背を向けて逆光で咲いていた。ヒマワリが太陽を向くとは限らない。 |

|

|

| パプリカ畑 |

| ハンガリー キシコレア近郊 |

| 1987.8.3/渡部 瞭 |

| ハンガリーを代表する農作物はパプリカだ。ハンガリー料理には欠かせないスパイスで、全世界に輸出される。 |

|

|

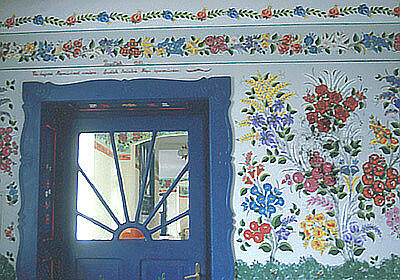

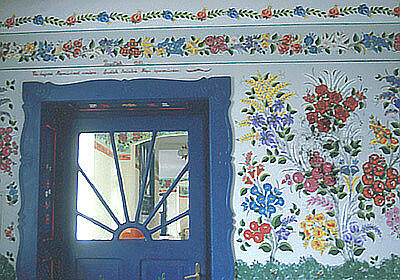

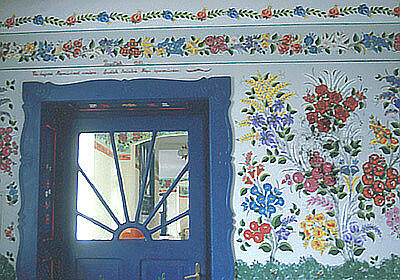

| カロチャ駅の待合室 |

| ハンガリー カロチャ |

| 1987.8.3/渡部 瞭 |

| ドナウ川にほど近い地方都市カロチャは、刺繍の名産地として知られる。国鉄カロチャ駅の待合室にはカロチャ刺繍のデザインで彩られている。二人の女流画家が描いたものだそうだ。 |

|

|

| バラトン湖 |

| ハンガリー ティハニ |

| 1987.8.4/渡部 瞭 |

| バラトン湖は中央ヨーロッパ最大の淡水湖だ。湖岸は国際リゾートで、西ドイツやオーストリア人も別荘を持っている。北岸の斜面にはブドウ園が多く、トカイ=ワインが生産される。 |

|

|

| ボーキサイト鉱山 |

| ハンガリー タポルチャ |

| 1987.8.4/渡部 瞭 |

| バラトン湖の北側にはボーキサイト鉱山が多い。雨の中をバケット=クレーンが稼働していた。近くには大規模なアルミナ精錬工場がある。 |

|

|

| ブダ王宮とドナウ川 |

| ハンガリー ブダペスト |

| 1987.8.5/渡部 瞭 |

| ハンガリーの首都ブダペストは、ドナウ川を挟んで、右岸の旧王宮を中心としたブダ地区と、左岸の近代的経済都市ペシュトからなる。これはペシュトの河岸からブダの王宮を望んだところ。 |

|

|

| 刺繍を売る人々 |

| ハンガリー センテンドレ |

| 1987.8.5/渡部 瞭 |

| ドナウ=ベントにあるセンテンドレは、日本の妻籠宿のように、街並み保存が行われる旧宿場町だ。ブダペストとウィーンを結ぶ街道沿いにあり、観光客は必ず立ち寄る。それを目当てに近郷の農民が刺繍などを持ち寄って売っていた。 |

|

|

| ウィーンの森からウィーン市街 |

| オーストリア ウィーン |

| 1987.8.6/渡部 瞭 |

| オーストリアハンガリー帝国は、オスマントルコに代わって南東ヨーロッパを支配した。これはワルツで知られるウィーンの森から展望する首都ウィーンの全景。 |

|

|

| 国連ビル群 |

| オーストリア ウィーン |

| 1987.8.6/渡部 瞭 |

| 現在のオーストリアは中立国を標榜している。国連はウィーンの一画にいくつかの奇観を集中させ、その地区は「ウノ=シティー」と名付けられている。 |

|

|

| ビエリチカ製塩工場 |

| ポーランド ビエリチカ |

| 1987.8.8/渡部 瞭 |

| クラクフ郊外にあるビエリチカは、中世から続く岩塩鉱山だ。500年前、クラクフ大学にいたコペルニクスもここを訪れている。現在も採掘を続けており、水溶液にして地上の製塩工場にポンプアップされる。 |

|

|

| オシベンチム強制収容所 |

| ポーランド オシベンチム |

| 1987.8.8/渡部 瞭 |

| ドイツ名アウシュヴィッツで知られる悪名高いナチスの強制収容所。現在は戦争と民族差別を告発する博物館となっている。入り口には当時掲げられた「ARBEIT

MACHT FREI」の文字が残っている。 |

|

|

| ビルケナウ強制労働工場 |

| ポーランド ビルケナウ |

| 1987.8.8/渡部 瞭 |

| オシベンチム(アウシュヴィッツ)強制収容所からほど近いところに、ビルケナウ強制労働工場がある。ナチスドイツはユダヤ人捕虜を使ってここで強制労働を行わせたのだ。 |

|

|

| 市場広場の織物会館 |

| ポーランド クラクフ |

| 1987.8.8/渡部 瞭 |

| クラクフはビストラ川屈曲点の城塞を中心とするポーランドの首都だ。第二次大戦の戦禍から免れたため、旧市街は伝統的な建物が残る。これは市場広場の中央にある織物会館。 |

|

|

| 市場広場 |

| ポーランド ワルシャワ |

| 1987.8.9/渡部 瞭 |

| ポーランドの首都、ワルシャワは、第二次大戦で壊滅的な破壊を受けた。戦後市民は立ち上がり、消失前と全く変わらない姿に復元した。ここは旧市街の中心部にある市場広場。 |

|

|

| ワルシャワゲットー跡 |

| ポーランド ワルシャワ |

| 1987.8.10/渡部 瞭 |

| ワルシャワには戦前、東欧最大のユダヤ人居住区、ワルシャワ=ゲットーが形成されていた。ここから多数のユダヤ人がナチスドイツに捕らえられ、強制収容所に送られた。現在、巨大な記念碑が建てられている。 |

|

|

| エン麦の畑 |

| ポーランド レジ |

| 1987.8.10/渡部 瞭 |

| ポーランドでは社会主義時代でも世襲制自作農が一般的だった。従って耕地1筆の面積は小さい。農作物の種類は北に行くほど制限される。これはエン麦の畑。 |

|

|

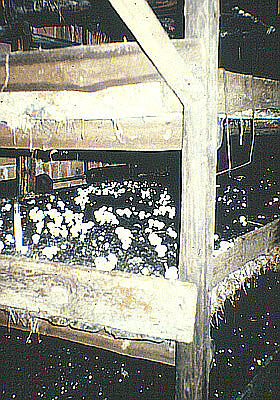

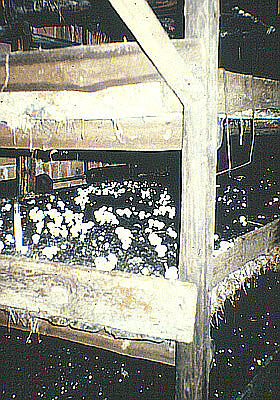

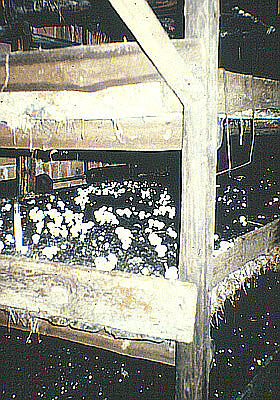

| マッシュルーム栽培 |

| ポーランド カンピノス |

| 1987.8.10/渡部 瞭 |

| ショパンの生家のあるジェラソバ=ボーラを訪れた帰途、2軒の農家に立ち寄った。自作農だけに酪農と混合農業を兼ねた多角的な経営を行っている。納屋ではマッシュルーム栽培もおこなっていた。 |

|

|

| プラハ市街 |

| チェコスロバキア プラハ |

| 1987.8.11/渡部 瞭 |

| チョコスロバキア(現チェコ)の首都プラハは、「千の塔の町」と呼ばれる美しい市街地が見られる。ここヴァーツラフ広場はこの2年後「ビロード革命」の舞台となった。正面は国立博物館。 |

|

|

| ブルタバ川と王宮 |

| チェコスロバキア プラハ |

| 1987.8.11/渡部 瞭 |

| スメタナの交響詩で知られるブルタバ(モルダウ)川を見下ろす高台にはヴィシェラドの古城が聳える。左はマネスフ橋。この上流に架かるのが有名なカレル橋だ。 |

|

|

| ホップの畑 |

| チェコスロバキア テプリチェ近郊 |

| 1987.8.11/渡部 瞭 |

| プラハを後にエルツ山脈の国境に向かう途中で見たホップの畑。チェコのビールは、世界的に有名で、その中心地はボヘミア西部のプルゼニュ(ピルゼン)だ。 |

|

|

| エルツ山脈の酸性雨被害 |

| 東ドイツ エルツ山脈稜線部 |

| 1987.8.11/渡部 瞭 |

| チェコ・東ドイツ国境のエルツ山脈稜線部では、針葉樹林の枯死が目立った。ザクセン工業地帯から偏西風に運ばれてくる排煙が酸性雨をもたらすのが原因と考えられている。 |

|

|

| ライ麦畑 |

| 東ドイツ リッベン近郊 |

| 1987.8.11/渡部 瞭 |

| 北ドイツ平原に出ると、典型的なドイツ式混合農業地域にはいる。ここでの主産物はライ麦とテンサイだ。集団農場のため耕地面積は広い。 |

|

|

| 飛行場になるアウトバーン |

| 東ドイツ ベルリン南方 |

| 1987.8.12/渡部 瞭 |

| アウトバーンはナチスドイツ時代の産物だ。直線区間では中央分離帯がない部分がある。戦時下ではこれが臨時の飛行場となる。同様な高速道路は韓国でも見られる。 |

|

|

| フンボルト大学 |

| 東ドイツ 東ベルリン |

| 1987.8.12/渡部 瞭 |

| 当時は東ベルリンにはいるのは厳しかったし、東ベルリン内部で行動するにも制限があった。数10分の交渉の末、フンボルト大学の門前で5分間の下車が許可された。 |

|

|

| ベルリンの壁 |

| 西ベルリン |

| 1987.8.12/渡部 瞭 |

| これは「崩壊」2年前のベルリンの壁を西側から見たところ。向こう側に東側の壁と監視塔が見られる。世界中からの見物客のために「お立ち台」ができており、壁面には彼らの残した落書きが描かれていた。 |

|

|

| 乳牛の放牧 |

| 西ドイツ ローゼブルク近郊 |

| 1987.8.13/渡部 瞭 |

| 北ドイツ平原も海岸に近い北部は酪農地帯になる。ライ麦畑の間に牧草が植えられた放牧地が展開し、かなりの多頭飼育が行われている。 |

|

|

| リューベック市街 |

| 西ドイツ リューベック |

| 1987.8.13/渡部 瞭 |

| リューベックは、ハンザ同盟都市として発展した港町だ。古くからの建築が残る中心地は、まるでメルヘンの世界に迷い込んだような光景が見られる。 |

|

|

| リューベック運河 |

| 西ドイツ リューベック |

| 1987.8.13/渡部 瞭 |

| リューベック旧市街は、楕円形の川中島に造られている。周囲を取り巻く水面には帆船が浮かび、時代から取り残されたような街並みだが、その外側には近代的な工業地帯が展開する。 |

|